Строительство плавающего фундамента

Плитные, или плавающие, фундаменты достаточно распространены, несмотря на дороговизну и трудоемкость. Такой фундамент надежно защищает от грунтовых вод, а жесткая монолитная конструкция, выполненная под всей площадью дома, не боится просадки грунта: плита предохраняет разрушения, двигаясь вместе с домом.

Плавающие фундаменты наиболее часто используются на обводнённых пучинистых неоднородных грунтах, к которым относятся, в том числе, и глинистые (характерно для средней полосы России).

В виду большого расхода материалов (бетона и металла), плавающие фундаменты целесообразно возводить при строительстве компактных домов и других построек (гаража, бани) без высокого цоколя, в которых плита будет использоваться как готовый пол. Для больших домов чаще используют фундаменты вроде перекрестных армированных лент или ребристых плит.

Участник форума «Дом и дача» ayupakhomov строил плиточный фундамент под типовой проект: дом из газобетона 8х8, с мансардным этажом, облицованный кирпичом.

Перед возведением фундамента экскаватором сняли плодородный слой почвы, завезли песок (ушло больше 60 куб.м) и щебень, вырыли траншеи шириной 50 см и глубиной 70 см. Т.к. верх песчаной засыпки был выше уровня грунта, собрали опалубку – сразу в размер плиты, чтобы затем ее перенести.

Засыпали яму под ввод и вывод воды и заливали полдня. Песок трамбовали послойно виброплитой. Затем строители перенесли опалубку на место и начали выставлять утеплитель. ayupakhomov использовал ЭППС: функциональный, легкий, достаточно твердый, легко крепится на монтажную пену.

По окончанию утепления, для жесткости, залили бетонную кромку по краям, засыпали щебенкой и затрамбовали. На щебень положили двойной слой толстой полиэтиленовой пленки и залили подбетонку дешевым бетоном самой низкой марки – М-100.

Арматуру для первого слоя армирования вязали крючками два человека. Стульчики и звездочки нашли в местной строительной фирме. «Лягушки» (стержни, фиксирующие рабочую арматуру) для второго слоя армирования сделали с помощью пропановой горелки.

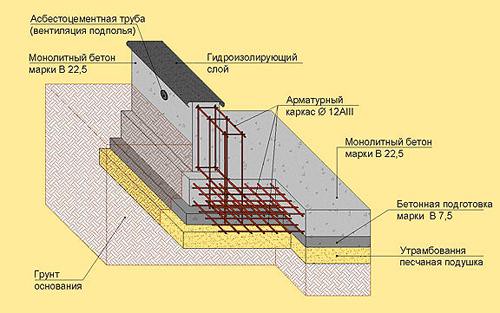

Два слоя арматуры укладываются в нижней и верхней части плиты, по вертикали связываются между собой и заглубляются в бетон. Для этого нижний слой арматуры устанавливают на фиксаторы – пластиковые детали нужной высоты, а верхнюю плоскость плиты заливают выше верхнего арматурного слоя. Чтобы получить ровную фундаментную плиту, боковую опалубку выставляют по уровню, строго горизонтально, и заливают бетон до ее верхнего края.

Для заливки использовали бетон М-250. Из-за большой высоты заливки – более 80 см – опалубку укрепили дубовыми и сосновыми кольями диаметром 10-15 см, обрезной доской от поддонов, железными трубами, с шагом в метр глубоко забивая их в землю кувалдой.

ayupakhomov советует не экономить на опалубке: не жалейте кольев и распорок для заливки фундамента высотой более 40 см!

Гидроизоляцию экструдированным пенополистиролом делали по бокам, закладывая утеплитель на ребра и под отмостку, после чего все засыпали песком. Дренаж форумчанин решил не делать в виду низкого уровня грунтовых вод, ограничившись ливневкой.

На зиму ayupakhomov планировал закрыть фундамент пенопластом, но передумал, решив сэкономить, и сделал решетку из деревянных обрезков для продува поверхности.

Отмостка — асфальтовая или бетонная полоса, предназначенная для защиты фундамента от паводков и дождевых вод и выполняющая декоративные функции. Делают по всему периметру здания, располагая под тупым углом к стенам.

Перед строительством отмостки на полтора метра ayupakhomov вынул землю, обмазал праймером-мастикой, наклеил утеплитель. Затем подсыпали песок, уложили горизонтальный утеплитель, закрыли пленкой, сверху по фундаменту на решетке положили пергамин, промазанный мастикой, и пленку (пергамина не хватило).

В дальнейшем, после строительства коробки дома, бетон, выступающий из земли, хозяин планирует утеплить и облицевать камнем или клинкерной плиткой.

Сроки строительства: С июля по сентябрь работы выполняли два, реже – три или четыре, человека. В среднем было затрачено около 25 рабочих дней.

Смета

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Что такое плавающий фундамент и в каких случаях его стоит возводить?

Как известно, задача фундамента — равномерно распределять нагрузку от здания на грунт. И если почва способна нести большие нагрузки, проблем не возникает. Но как быть, если земля на участке «слабая»?

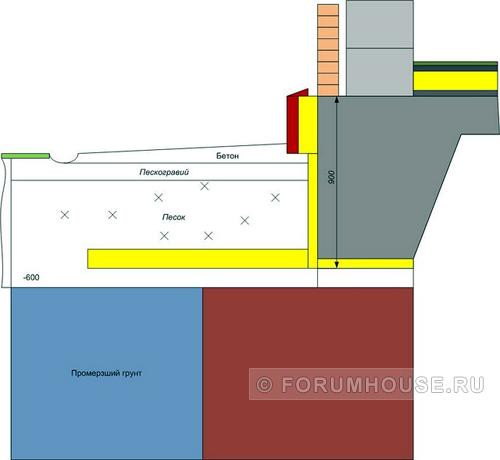

На пучинистых, сыпучих, слабонесущих почвах можно устроить так называемый плавающий фундамент. Это, как правило, мелкозаглубленное (30-50 см) или незаглубленное основание (СП допускает их возведение), имеющее опору в виде песчано-гравийной подушки. Именно она нивелирует подвижки грунта, которые могут привести к деформациям стен, перекрытий и крыши. Зимой, при вспучивании отдельных участков грунта, основание движется, а весной, когда грунт оттаивает, фундамент становится на место.

Саму плиту армируют в два ряда толстыми (от 10 мм) стальными стержнями, причем под несущими стенами шаг сетки уменьшают. Мощное армирование бетонной плиты обеспечивает хорошую жесткость на изгиб, поэтому во время морозного пучения исключено провисание центральной части основания и образование трещин.

Самая распространенная форма плавающего фундамента — плитная, но существуют также ленточная и столбчатая разновидности. Тот или иной тип основания выбирают в зависимости от размеров будущего здания.

Для возведения плавающего фундамента используют бетон марки не ниже М400 и арматурные пруты диаметром 10-16 мм

Оговоримся сразу — далеко не все специалисты считают основания такого рода стопроцентно надежными. Более того, многие убеждены, что прибегать к плавающему фундаменту можно лишь тогда, когда нет достойных альтернатив. Дело в том, что мелкозаглубленная плита испытывает большие перегрузки в местах опирания стен. Да и силы морозного пучения могут привести к значительным деформациям. Но вместе с тем существует огромное количество примеров, когда плавающий фундамент показывал себя с наилучшей стороны. Как правило, проблемы возникают при нарушении технологии строительства.

Вот основные ошибки:

— закладка фундамента выше уровня промерзания почвы;

— заливка плиты на замерзшем грунте, приводящая к просадке во время оттаивания;

— неправильно сделанная или отсутствующая гидроизоляция, вызывающая насыщение бетона влагой и его разрушение.

Технология сооружения плавающего фундамента

Плавающий фундамент, пожалуй, как никакой другой требует строжайшего соблюдения всех строительных технологий. Прежде всего нужно произвести расчет толщины плиты. Этот этап следует доверить квалифицированным специалистам. Ошибки и небрежность могут привести к самым печальным последствиям.

Далее нужно следует разметить основание при помощи вбитых в землю кольев и шнура. Проверить прямоугольность формы (а плавающий фундамент, как правило, представляет собой именно прямоугольник) довольно легко. Достаточно сравнить диагонали. Разница в длине не должна превышать 2 см.

Плита плавающего фундамента может быть немного больше необходимого, но ни в коем случае не меньше

Следующий этап — рытье котлована. Так как глубина залегания фундамента невелика, с этой работой можно справиться и вручную, но привлечение техники заметно упростит и ускорит процесс. Очень важно делать выемку грунта строго под проектную отметку, стремясь, чтобы дно котлована было максимально ровным. По завершении работы поверхность трамбуют вибрационной машиной и застилают геотекстилем.

Чтобы стенки котлована не осыпались в процессе устройства гравийно-песчаной подушки их нужно делать с уклоном

Следующий этап работы — устройство подушки. Сначала в котлован засыпают щебень, а после — песок, который заполнит пустоты между камнями. Толщина подушки составляет в среднем от 20 до 40 см в зависимости от размеров фундамента и особенностей грунта. Количество слоев песка и щебня также может варьироваться. Но в любом случае каждый пласт необходимо увлажнить и тщательно утрамбовывать, чтобы избежать усадки.

Подготовленную подушку укрывают слоем рулонной гидроизоляции (например, плотным полиэтиленом), чтобы защитить плиту от почвенной влаги и не допустить просачивания бетонного молочка в песок и щебень. Довольно часто на подушку из песка и щебня укладывают пенополистирольные плиты, получает своего рода утепленная монолитная плита, после чего утеплитель также закрывают гидроизоляционным материалом.

Под бетон необходимо соорудить опалубку из досок толщиной не менее 20-25 мм. Изнутри ее можно выстелить листами рубероида, толя или плотного картона. Это значительно упростит разборку конструкции после того, как плита затвердеет, а доски можно будет использовать вновь.

Края деревянной опалубки под заливку бетоном должны возвышаться над уровнем земли как минимум на 2-10 см

Некоторые строители, стремясь упростить себе работу, уверяют, что без опалубки можно обойтись — ее функции выполнят стенки котлована. Но это приведет к значительному перерасходу бетона, что сведет на нет экономию на досках для опалубки.

Важнейший этап устройства плавающего фундамента — закладка арматуры. Пруты располагают в строгом соответствии с проектом, и фиксируют их посредством вязальной проволоки.

Важно! Расстояние между араматурными прутами не должно превышать 30 см

Заливку плавающего фундамента необходимо проводить одновременно по всей его площади. Делать это по частям категорически запрещено во избежание неравномерной усадки. Значит, необходимо пригнать на объект несколько бетономешалок и привлечь бригаду рабочих, а это недешево. Кроме того, нужно быть готовым к большому расходу цемента. Именно поэтому основания такого рода использую обычно для относительно маленьких домов.

После того, как завершена работа по заливке бетонной смеси, фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до затвердевания. При этом важно несколько раз в сутки смачивать поверхность плиты, чтобы не допустить преждевременного высушивания. После того, как раствор наберет прочность (не раньше чем через месяц) можно приступать к возведению стен.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Выбираем фундамент для проблемного грунта: ленточный, свайный или плитный?

При выборе конструкции фундамента учитывают состав грунта, уровень грунтовых вод, особенности рельефа, массу и конфигурацию здания и даже режим его эксплуатации. Не вдаваясь в технологические детали строительства ленточных, свайных, плитных и комбинированных фундаментов, поговорим о специфике их «поведения», преимуществах и недостатках тех или иных проектных решений.

Ленточный фундамент

Наиболее простая конструкция фундамента для малоэтажного дома — ленточная. Именно она доминировала, в том числе и на болотистых участках, в период дачного бума 1980–90-х гг.

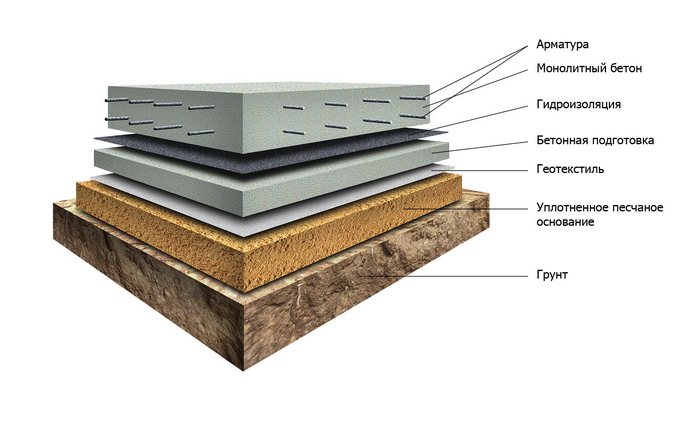

Схема устройства простого плитного фундамента. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Мелкозаглублённая лента была чрезвычайно популярна в силу сравнительно низкой стоимости; при этом она рекомендовалась некоторыми территориальными строительными нормативами, например ТСН МФ-97 МО. Общая высота такой ленты не превышает 1 м, ширина обычно составляет 30–40 см, а глубина заложения — 30–50 см (часто вообще обходятся без траншеи, а лишь снимают плодородный слой на площади застройки).

Свайно-ленточный фундамент. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

В результате сезонных подвижек грунта такой фундамент упруго деформируется, вследствие чего в стенах дома могут появиться трещины. Даже усиленное армирование (как минимум два горизонтальных пояса из арматуры диаметром 10–16 мм) помогает не всегда. Практика показала, что плавающий ленточный фундамент — не лучший вариант для здания с блочными (блочно-кирпичными) стенами, в особенности если оно имеет сложную конфигурацию, террасы и иные пристройки. Между тем для прямоугольных в плане каркасных, бревенчатых и брусовых построек он вполне пригоден.

Для демонтажа опалубки требуется расширить траншею как минимум на 40 см. Зато потом можно нанести на внутреннюю и наружную стенки фундамента гидроизоляцию, которая продлит срок службы конструкции. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Ленточный фундамент глубокого заложения оптимален для тяжёлого здания, строящегося на участке с достаточно плотным грунтом — глиной или суглинком с минимальной примесью ила, без плывунов. (Вообще, наиболее рентабельна плитно-ленточная конструкция с устройством подвального или цокольного этажа, но она подходит лишь для сухих участков и в статье не рассматривается.)

Глубина промерзания грунта зависит от его типа и местных климатических условий. В Центральном регионе России при глинах и суглинках она варьируется от 1,2 до 1,6 м.

Ленточный фундамент может быть как монолитным, так и блочным. Монолитная ж/б конструкция лучше противостоит воздействию боковых сил морозного пучения, в целом жёстче и может возводиться без помощи автотехники — правда, тогда намного возрастут временные затраты.

Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Уменьшить объём земляных работ и сроки строительства позволяет упрощённая технология, при которой опалубку сооружают лишь для надземной части фундамента, а подземную заливают в выстеленную рулонным гидроизоляционным материалом траншею. Однако из-за неизбежных неровностей стенка такого фундамента довольно прочно сцепляется с грунтом и более подвержена воздействию касательных сил морозного пучения. Впрочем, нагрузка, создаваемая зданием, обычно их компенсирует.

Если плотный слой грунта расположен значительно ниже глубины промерзания, лента оказывается ненадёжной или слишком дорогостоящей.

Другой популярный способ предполагает монтаж несъёмной опалубки из ЭППС-плит. Такая опалубка проста в монтаже (для крепления стенок используются специальные регулируемые стяжки, они же служат опорой для арматурных поясов) и нейтрализует касательные силы морозного пучения: сцепление гладких ЭППС с грунтом невелико.

Опалубка из сборных щитов или досок обойдётся дешевле пенопластовой, с учётом того что щиты можно взять в аренду, а пиломатериалы — использовать в дальнейшем, например, для черновых полов. Фото: IZBA De Luxe

Сравнительно недавно была разработана технология возведения ленточных фундаментов малоэтажных домов с использованием виброгрейфера (грунтозаборника) и блочной вибропогружаемой опалубки. Суть способа такова: сначала с помощью виброгрейфера разрабатывают фрагмент («захватку») траншеи протяжённостью приблизительно 2 м, в который автокраном по очереди погружают небольшие (условно 0,3 × 0,7 ×1,5 м) толстостенные металлические ёмкости (профилировочные блоки) с жёстко присоединённой к ним вибрационной установкой. Блоки оснащены замковым соединением, благодаря чему точно выстраиваются в ряд. Далее в них заливают бетонную смесь и так, постепенно удлиняя траншею и переставляя блоки, формируют монолитную ленту. Преимущество способа — в скорости, а также в том, что бетонная смесь хорошо уплотняется вибрацией. А недостатки заключаются в необходимости применения мощной техники, заводского бетона и невозможности обеспечить непрерывные армирование и заливку, что отрицательно сказывается на прочности ленты.

Что даёт георазведка

Без точных данных о составе грунта на участке нежелательно начинать строительство даже лёгкого каркасного дома. Стоимость георазведки, например, в столичном регионе сегодня составляет около 30 тыс. руб. За эту сумму фирма должна пробурить как минимум четыре скважины глубиной 3–5 м, взять пробы грунта с разной глубины и сделать их гранулометрический анализ. Эти сведения позволят правильно выбрать тип фундамента и рассчитать конструкцию по несущей способности. В случае свайно-забивного или свайно-винтового фундамента требуемые параметры также можно выяснить путём пробного забивания или завинчивания нескольких свай.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты практически не подвержены морозному выдавливанию, но обладают сравнительно невысокой несущей способностью (а точнее, для её увеличения порой требуются слишком большие затраты). Они предпочтительны при строительстве на склонах и подтопляемых территориях и надёжнее ленточных в том случае, если верхний слой грунта — просадочный, но под ним, на глубине не более 2–5 м, располагаются плотные породы, на которые можно опереть сваи-стойки. На заиленных грунтах иногда применяют висячие сваи, несущая способность которых обеспечивается силами трения между боковыми поверхностями и грунтом, однако для столь неблагоприятной «геологии» лучше подойдут плитные и комбинированные конструкции, о которых речь пойдёт ниже.

Бетонные сваи могут оснащаться опорными площадками для монтажа деревянной обвязки, хотя чаще выполняют железобетонный ростверк. Фото: «СвайСтройГрупп»

Шаг, необходимую длину и сечение свай определяют по расчёту согласно СП 24.13330.2011.

Забивные и вибропогружаемые сваи изготавливаются на заводе. По прочности они превосходят железобетонные изделия, выполненные на объекте (в том числе с использованием трамбовочных приспособлений). Преимущества забивного (вибропогружаемого) фундамента ещё и в том, что сваи при монтаже уплотняют грунт, благодаря чему их несущая способность увеличивается. Однако необходимо обеспечить проезд на участок сваебойной машины или автокрана с виброустановкой. Стоимость конструкции довольно высока: каждая свая длиной 4 м с учётом монтажа обойдётся в 9–12 тыс. руб.

Буровые сваи обойдутся на 30–40 % дешевле забивных и оптимально подойдут для дома с не слишком тяжёлыми (брусовыми, бревенчатыми, из пенобетонных, полистиролбетонных или арболитовых блоков). Для возведения такого фундамента не нужна автотехника — достаточно взять в аренду механизированные бур и бетономешалку. Суть технологии в том, что в грунте бурят отверстия диаметром 150–250 мм, надстраивают их опалубкой, при необходимости откачивают воду, а затем опускают в каждую скважину арматурный каркас и заливают бетон и уплотняют его погружным вибрационным устройством. Если грунт осыпается или плывёт, в отверстия предварительно вставляют асбестоцементные обсадные трубы.

Укладка фундамента при высоких грунтовых водах

Строительство домов приходится вести в разных условиях, и порой проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если такой УГВ осложняется составом почвы, в которой преобладает глина, то фундаментным конструкциям приходится выдерживать значительное воздействие подземных напорных вод. Проектируя и возводя фундамент при высоком уровне грунтовых вод, необходимо использовать дополнительные мероприятия, защищающие конструкции дома и подземные помещения от воды, поступающей из грунта. В нашей статье мы расскажем, какой фундамент под дом лучше выбрать, если УГВ высокий, и как его правильно сделать.

Прагматика выбора

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными. Ещё хуже, когда при таком уровне вод преобладают глинистые и суглинистые почвы. В этом случае зимой на фундамент дома будут воздействовать силы морозного пучения. Главный вопрос в такой ситуации, какой фундамент стоит залить в сложных условиях строительства, чтобы дом получился прочным и долговечным. Чтобы уберечь конструкции строения от влаги и пучения, лучше сделать соответствующую подготовку территории.

Важно: если заглубить основание ниже УГВ не представляется возможным, лучше сделать «плавающий» фундамент. Его подушка будет амортизировать сезонные подвижки почвы.

Однако это не окончательный ответ на вопрос, какой фундамент подойдёт при высоком стоянии подземных вод, ведь можно выбрать несколько типов плавающего основания:

Какой тип основания лучше, можно сказать только в каждом конкретном случае, учитывая вес дома и другие параметры. Единственное, что можно сказать сразу, так это то, что для болотистых почв однозначно лучшим будет основание на винтовых сваях.

Воздействие высокого УГВ на основание

Если основание дома находится близко от грунтовых вод, то для него разрушительным является не само воздействие влаги, а солевые растворы и другие химические вещества, содержащиеся в них. Поэтому так важно знать агрессивность подземных вод. Когда комплекс агрессивных веществ в составе грунтовых вод воздействует на бетонные конструкции, они начинают разрушаться. Это можно увидеть по следующим признакам:

Если строительство ведётся, когда грунтовые воды находится близко от поверхности земли, то проблемы начинают возникать ещё на этапе рытья котлована. В траншее накапливается вода, дно в результате размывания становится рыхлым и непрочным. Если фундамент дома установить в такой котлован, то разрушение бетонных конструкций неизбежно. В таком случае при близко расположенных грунтовых водах нужно обустраивать дренажную систему, с помощью которой вода будет отводиться в колодец, водоём или городские коммуникации.

Внимание: главная опасность при высоком УГВ – процессы вымывания минеральных веществ из почвы, называемые восходящей суффозией. Такой процесс приводит к снижению несущей способности породы.

Ошибки при устройстве оснований в условиях высокого УГВ

Чаще всего если строительство ведётся в условиях близко расположенных грунтовых вод, распространённой ошибкой становится укладка бетона в полужидкий грязевой состав на дне котлована. Даже после откачки основного объёма воды из котлована такая укладка может привести к негативным последствиям:

Открытое водопонижение

В данных условиях важно и то, какой фундамент под дом вы решили сделать, и то, какие мероприятия для осушения котлована используются. Самым удобным способом осушения котлованов и траншей в частном строительстве является открытое водопонижение. Процедура выполняется при помощи насосного оборудования в такой последовательности:

Важно: первыми признаками суффозии будут частицы породы, вымываемые струями воды и откладывающиеся на поверхности в виде наплывов, как вокруг кратера вулкана.

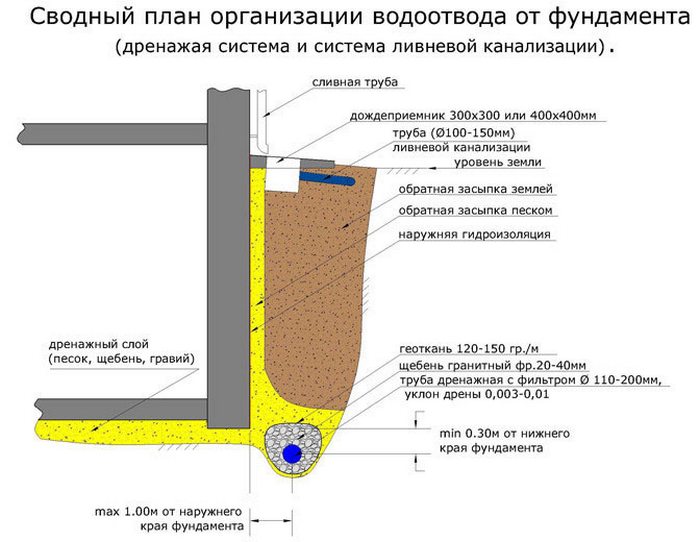

Дренажная система

При строительстве фундамента дома на глинистом грунте в условиях высокого УГВ порода ведёт себя как плывуны. В этом случае следует сделать дренажную систему. Для этого на участке устанавливаются дренажные трубы, подключающиеся к накопительному и приёмному колодцу. Такая система должна отводить лишнюю воду не только от строительных конструкций дома, но и со всего участка строительства.

Для этого делается следующее:

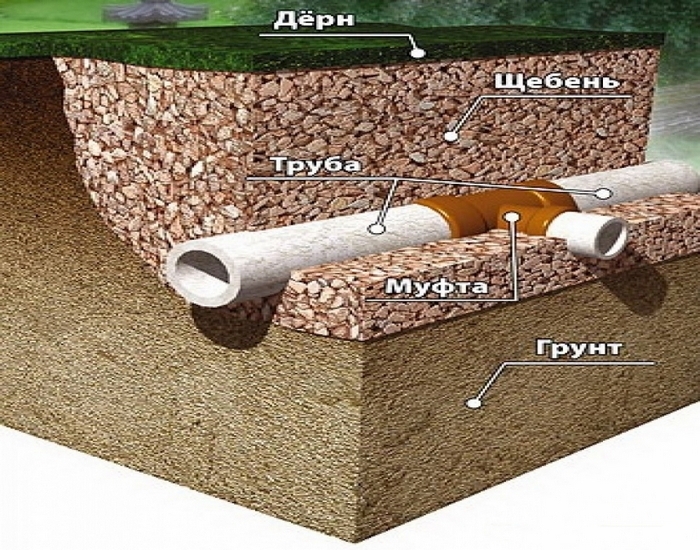

Дренирование с помощью труб

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод делается только после предварительного осушения территории строительства. Причём глубина закладки труб больше, чем при устройстве ливнёвки. При проведении работ придерживаются следующих правил:

Чтобы самостоятельно определить тип грунта, нужно взять пробу породы с глубины 150-200 мм и с метровой глубины. Сухой образец немного увлажняется и растирается между ладонями, а влажные пробы, наоборот, немного просушивают. По результатам делают выводы:

Устройство кольцевого дренажа

Основание на «плавающей» подушке

Принцип устройства фундамента на «плавающей» подушке одинаковый для ленточных, свайных и плитных оснований. Последовательность действий следующая:

Советы